Отдать жизнь за больного раком

Нормальные люди есть везде, — их только очень мало, и они не делают погоды.

Очень скоро я обнаружил, что Л.Ф.Лай не только струсила, прочтя моё грозное заявление, – но и разозлилась. Она всячески пакостила нам: отказалась отдать мне мамину карточку, когда я хотел пригласить частного врача, а выдала только ксерокопии – но не всей карточки, а некоторых страниц.

Мама больше всего страдала не от боли, даже не от тошноты, а от беспомощности, и особенно от того, что её все бросили. Она чувствовала, что её уже списали, считают не живым человеком, а трупом – и это её больше всего мучило.

Я тоже был в ужасном состоянии, в каком не был никогда в жизни. Всё это время – 4 месяца – я почти не спал. Ложился я на полу в маминой комнате, возле её кровати, потому что позвать меня из другой комнаты, когда ей нужно было, она не могла. Мы с мамой жили вдвоём, родственников здесь у нас нет. Никто никакой помощи нам не предложил. О том, что есть социальные службы, которые могли выделить маме сиделку, я узнал уже после смерти мамы.

На следующий день медсестра, явившаяся делать маме укол, пришла с охраной. Это были две другие медсёстры. Они встали в коридоре, по стойке смирно, выпучив глаза. Но потом одна из них застыдилась и вышла в подъезд, а за ней и вторая. Так они продолжали приходить – втроём, чтобы сделать один укол одной больной – но уже стеснялись заходить в квартиру. Потом уже и в подъезд перестали заходить – стояли на крыльце.

Они получили указания начальства – их надо выполнять. Рабы есть рабы: если им хозяин скажет прыгать на одной ножке и кукарекать – они будут прыгать и кукарекать.

Я, конечно, страшно нервничал, но как я мог мешать оказывать медицинскую помощь своему самому близкому человеку? Но им просто надо было отмазать Рутгайзера.

К слову, он тоже – вовсе не исчадие ада. Обычный российский чиновник-карьерист. Но он так испугался за свою карьерочку, что с испугу написал в прокуратуру заявление о том, что я мешаю оказывать медицинскую помощь моей маме! Мне звонили из прокуратуры и сообщили об этом. Говорила со мной сотрудница прокуратуры совершенно растерянным голосом: видимо, раньше никогда с подобным не сталкивалась. Она предложила мне приехать в прокуратуру – дать объяснения. Я просто повесил трубку.

И я отказался от больницы. Сейчас я думаю, что это было большой ошибкой. Ухаживать за умирающим от рака можно только в больнице. Но нам никто не объяснил, как ужасны могут быть последние недели. А они были ужасны. Мама не могла уже даже говорить. И, кроме Ирины Анатольевны, мы никому не были нужны.

Мама умерла 20 августа, около 19-00. Я был рядом с ней, когда она перестала дышать.

Я почти ничего не сказал здесь о ней как о человеке. Приведу только одну деталь: в конце июля исполнялось 74 года её подруге и нашей соседке, Лидии Евгеньевне Васильевой. Мама тогда уже не могла даже сама повернуться в постели и едва могла говорить. Но она вспомнила о дне рожденья Лидии Евгеньевны и сказала мне, чтобы я ей позвонил, поздравил её и извинился, что она сама не может этого сделать. Она ни на что не жаловалась. Только последние дни она часто начинала горько, как младенец, плакать, потому что она ничего уже не могла мне сказать и не могла пошевелиться: страшная болезнь сделала её беспомощной, как новорожденный ребёнок, – а она была очень гордым человеком, и это было для неё мучительно тяжело.

В России к онкологическим больным относятся так же, как в Афганистане: просто оставляют умирать без действенной помощи. Исключением отчасти являются только Москва и Петербург, где есть хосписы. Больше их нигде нет. Эвтаназия в России под запретом. Я думал – ещё в июле – что нужно просто перерезать маме вены, потому что иного способа избавить её от мучений нет. Но сделать этого не смог.

Так что – сдавайте своевременно анализы на онкомаркёры – если вам больше 50 лет, то, как минимум, каждые 5 лет – независимо от своего физического состояния: рак на начальных стадиях никак себя не проявляет – а анализ его выявит.

То же касается и онкологических больных. Имел неосторожность заболеть – подыхай без помощи, сам виноват. Это Россия. Тут не должно быть иллюзий.

Я обращался, куда только мог: ещё при жизни мамы и после её смерти. Получил десятки отписок, в том числе из администрации президента. Все подтвердили, что врачи поликлиники № 2 действовали АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО.

Психологи рак не лечат

Василина Шабалина: В сопровождении онкопсихолога нуждаются 90% больных и 40% их родственников. Когда наша служба только появилась в диспансере, в день к нам приходили один-два пациента. Сейчас к одному психологу обращаются по 25-30 человек. Конечно, больше всего женщин. Но в последнее время стали обращаться и мужчины. Чаще всего их приводят жёны. Ведь у нас работает стереотип: как я, такой большой и сильный, не могу справиться сам? Но если мужчины приходят, они обычно остаются до конца курса психотерапии, и у них хорошая положительная динамика. В прошлом году мы впервые сформировали две мужские группы по 7-8 человек.

Не все могут справляться со стрессом сами. Если за спиной есть родственники, жёны-мужья, тыл прикрыт. Но много пожилых одиноких пациентов. Они приходят даже просто ради общения.

- То есть занятия у вас проходят в группах?

- Мы консультируем и индивидуально, и в группах. Лечащие врачи всем рекомендуют обратиться за помощью к психологу. Когда они приходят, я смотрю, в каком психоэмоциональном состоянии находится человек: это может быть и шок, и истерика, и непонимание происходящей ситуации. Поэтому для начала я работаю с пациентом индивидуально. После таких занятий я отправляю его в группы танцедвигательной терапии, медитации, арт-терапии и так далее.

Нам важно, чтобы пациенты не оставались одни. После занятий в группах многие начинают дружить, вместе ходят в театр, кино, на Столбы.

- В чём заключается ваша работа с пациентами?

- Мы ведём их на всех этапах. Сразу после постановки диагноза, потом готовим к операции, химио- или лучевой терапии, занимаемся с ними после лечения. И даже когда человек входит в ремиссию, пусть пять-десять лет прошло, тоже консультируем. Таких пациентов приглашаем на групповые встречи.

- Как психологическая помощь помогает человеку избавиться от болезни?

- Онкопсихологи рак не лечат. Мы помогаем приобрести положительный настрой на лечение. Чтобы человек в спокойном психоэмоциональном состоянии пришёл на химиотерапию, психологически подготовился к операции. Чтобы у него не было скачков давления и панических атак, когда его повезут в операционную. Обследование в первый год болезни для многих тоже катастрофа. Раз в три месяца нужно делать УЗИ. И пациенты могут по две недели не спать. Рассказывают, что когда приходят на процедуру, то эти две минуты, пока их врач смотрит, кажутся вечностью.

Мы обучаем пациентов психотерапевтическим методам борьбы со стрессом: как правильно дышать, как своё тело привести в порядок, чтобы не было бессонных ночей. Случись стрессовая ситуация - пациенты будут знать, как этот опыт применить.

- Конкретнее спрошу: сколько тех, кто обращался к вам за помощью, уже нет на этом свете?

- Из тех, кто был постоянно на виду, двух. Одна пришла ко мне ещё десять лет назад, летом её не стало. Другая скончалась осенью. Обеих очень поддерживали другие пациентки, с которыми они вместе ходили в группы.

Кому задать вопрос?

- На каждом этапе у онкологических больных очень много разных вопросов, которые раньше перед ними не стояли. И не всегда в нужный момент они могут получить на них ответы. Вы же занимаетесь ещё и информированием?

- Мы проводим для пациентов круглые столы. Наши

доктора рассказывают о питании или обезболивании, о том, как бороться с побочными эффектами лечения, а после отвечают на вопросы. Мы считаем эту работу важной, поскольку многие уезжают в районы и часто не знают, к кому обратиться.

В группах на первом занятии обычно затрагиваем важные вопросы социальной адаптации. Говорить ли о болезни на работе? Какой парик подобрать? Как быть в интимной жизни? Где взять протез и удобное бельё после удаления молочной железы?

- Много ли тех, кто уверен, что им не тот диагноз поставили, доктора неправильно лечат?

- Немного, но периодически такое всё-таки случается. Например, недавно приходил мужчина с женой. Они убеждали, что нужно по второму кругу обследоваться, потому что врачи не тот диагноз поставили. Этот пациент находился в стадии отрицания. Я объясняю, что, пока он по второму-пятому кругу будет обследоваться, время упустит.

Когда идёт отрицание болезни, многие оказываются у экстрасенсов. Отдают деньги и дипломов не спрашивают. Я всегда привожу случаи из практики. Рассказываю про пациентов, которые не начали вовремя лечиться, а потом через год-два пришли уже не с первой, а с четвёртой стадией.

- Как работаете с теми пациентами, которых направили на паллиативное лечение?

- С такими пациентами я работаю в индивидуальном порядке. Мы говорим обо всех проблемах, которые беспокоят их в настоящий момент.

Также мы работаем с родственниками таких пациентов. Даём рекомендации, как общаться с заболевшим, как гулять, рассказываем о занятиях, которые могут помочь. Пациент может разгадывать кроссворды, заниматься мандалотерапией, читать. Нужно чем-то время заполнить. Неважно, сколько ему осталось жить - качество жизни должно быть достойным.

Не бойтесь разговоров

- Нужно ли с родственниками говорить о наследстве, похоронах?

Если даже похороны хочет обсудить, дайте ему эту возможность. Тут вы можете не вступать в беседу, просто выслушайте, не спорьте.

Гораздо хуже бывает после того, как человек уже ушёл, а вы что-то важное ему не сказали, прощения не попросили, за руку не подержали.

- Как вы сами, постоянно общаясь с пациентами, которым поставили столь серьёзный диагноз, не выгораете?

- Выгорание может быть на любой работе. Я тоже могу устать, захотеть в отпуск. Нас не зря учат бороться с выгоранием. Нужно уметь уделять время себе, заполнять жизненный ресурс и не носить рабочие проблемы домой. А вообще, я люблю свою работу, чувствую себя на своём месте, потому что знаю, что могу помочь людям.

Из-за рака тебя бросают родные и друзья. Как найти силы жить?

Фото: Plainpicture RM / aurelia frey / Diomedia

Карточный домик

— Это был шок: я ведь думала, что у меня какая-то незначительная фигня, отрежут — и дальше пойду прыгать по своим делам, — рассказывает Марина. — Позвонила маме. Она тут же начала звонить моей младшей сестре и рыдать, что я вот-вот умру и кому нужен мой ребенок!

На время болезни Марины ее девятилетний сын Иван переехал к бабушке с дедушкой. Когда бабушка с теткой эмоционально обсуждали, кому теперь достанется квартира и машина дочери и кто будет воспитывать ее сына, Иван был в соседней комнате и все слышал. Он пошел на кухню. Нашел аптечку с лекарствами и. Скорая успела вовремя.

— Представляете мое состояние, — пытается передать ощущения Марина. — Я лежу в реанимации с отрезанной грудью, сына в это время спасают в реанимации другой больницы. Когда озвучивают онкологический диагноз — твой привычный мир рушится. А тут вдобавок я узнала про сына. Только вчера я держала его за руку, а сегодня он едва не умер. Было ощущение, что все, что до этого я делала и создавала, рухнуло как карточный домик.

За те недели, что Марина провела в больнице, младшая сестра так к ней и не пришла. А мама навестила всего один раз. Да и то — подписать документы о согласии на перевод сына в психдиспансер — стандартная процедура после попытки суицида. Во время визита мать долго уговаривала дочь вызвать нотариуса, чтобы написать завещание, а заодно назначить опекуна Ивану. С мужем Марина была в разводе, и родственники боялись, что после ее смерти экс-супруг отсудит имущество.

— Меня даже не спрашивали, хочу ли я жить, какие перспективы в лечении. Вся семья меня дружно закапывала, — вспоминает Марина. — Хорошо, что место на кладбище не купили. Единственное желание у меня тогда было — заснуть и не проснуться.

За две больничных недели она похудела на 16 килограммов. Спала по три часа в сутки. Снотворное никакое не помогало.

— Меня тогда только психотерапевты спасли, — утверждает Марина. — Врач приходила ко мне утром, в обед, вечером. А я по любому поводу реву без остановки. И не просто реву — слезы были такие, что не могла дышать от плача. Меня учили простейшим техникам — как пережить все эти эмоции, как восстанавливаться, как использовать аутогенную тренировку и дыхательную гимнастику, чтобы не было приступов удушья. Я выжила только потому, что почувствовала: есть люди, которым на меня не наплевать.

Фото: Астапкович Владимир / ТАСС

Все равно обречен

В докладе доктора медицинских наук, старшего сотрудника федерального института психиатрии имени В.П. Сербского Евгении Панченко сказано, что в России среди онкологических больных суициды составляют около пяти процентов. В мыслях о самоубийстве врачу-психотерапевту признаются 80 процентов больных раком.

Впрочем, с той поры мало что изменилось. Суициды в онкологии — по-прежнему табуированная тема. В 2015 году в прессу попали сведения о том, что в Москве в январе-феврале добровольно ушли из жизни сразу 11 раковых больных. Цифра всех шокировала. Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как в прессе следует правильно освещать тему самоубийств. Об онкологических суицидах снова перестали говорить.

Правда, в том же 2015 году Минздрав в лице главного российского психиатра Зураба Кекелидзе пообещал проработать концепцию постоянной психиатрической помощи онкобольным. Предполагалось, что каждый онкопациент будет направляться на беседу с психотерапевтом и психологом, которые смогут оценить его состояние и тем самым предотвратить непоправимое.

Добби — свободен!

Недавно к врачу-психотерапевту в Бахрушинскую больницу обратилась очередная пациентка. Есть такой штамп — успешная молодая женщина. Ольга Миронова (по просьбе героини имя изменено) полностью подходит под это определение. Слегка за тридцать. Очень элегантная и ухоженная. Точеная фигура. Улыбчивая. Встретишь на улице — никогда не подумаешь, что она уже восемь лет сражается с раком груди. Диагноз поставили, когда сыну Ольги только исполнился год. Она тогда работала экономистом. Из-за болезни о карьере пришлось забыть. Семью обеспечивает муж — топ-менеджер крупной компании.

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Когда Ольга выписалась из больницы она не то, чтобы забыла те слова. Просто радовалась, что осталась в мире живых, что снова каждое утро может обнимать сына. Поэтому старалась о плохом не вспоминать. Но не получалось. Муж сначала злился, что она все улыбается и улыбается. А по вечерам полюбил обстоятельно рассказывать ей о своем знакомстве с прекрасной утонченной дамой. Дама очень сочувствует самоотверженному подвигу, который он совершает, живя с онкобольной женой.

— Эти пытки продолжались почти два года, — продолжает Ольга. — Было невыносимо, потому что непонятно, в каком настроении он вечером будет. Он был то внимательный и заботливый, то — злой. Когда я смотрела на часы и видела, что он вот-вот появится, у меня начиналась паническая атака. Не могла дышать, как будто кто-то тисками сдавливал шею. Я ему даже сказала: у меня ощущение, что ты методично меня доводишь до самоубийства. И выхода я не видела. Разводиться? А жить на что? Да и сын тянулся к отцу.

Осложнялось все тем, что для родственников и друзей семья Ольги была идеальной и любящей. Знакомые вслух восхищались тем, как их сплотила беда.

— В психотерапию я не верила, но стала ходить на групповые сеансы, — рассказывает Миронова. — Там собираются люди с совершенно разными проблемами. Их объединяет одно — онкологический диагноз. Вроде мы ничего особенного не делаем — разговариваем, разговариваем. Врач — дирижирует. И сами не замечаем, как происходит важное: из нас выходит все то плохое, что годами накапливалось и сжималось в пружинку, и появляются силы идти дальше. И на мир смотришь уже по-новому.

Когда муж заметил, что Ольга уже не плачет во время его нравоучительных пассажей, спокойна и снова начала улыбаться, был неприятно удивлен. Попробовал зайти с другого бока и напомнить, что без него она с сыном пропадет. Да и вообще, кому нужна она такая — неполноценная?

Средняя стоимость психотерапевтического сеанса — 4-5 тысяч. И не факт, что с врачом удастся поймать одну волну. Учитывая, что многие вынуждены самостоятельно покупать онколекарства, так как с госзакупками случаются перебои, позволить себе это смогут единицы.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

— Помню свою депрессию, помню, как уходила почва из под ног, — подводит итог Ольга. — На душе чернота. И действительно хотелось что-то сделать с собой, а я ведь верующая. Мне помогли. У других — выхода не будет?

Оксана Чвилева: Нет, но некоторые пациенты высказывают такие мысли. Конечно, если врач слышит, что человек говорит про это, нас срочно вызывают. Потому что это — серьезно. У нас в стационаре недавно на лечении находилась женщина с раком груди. Первоначально ей ставили легкую стадию, но дополнительное обследование показало, что ситуация очень тяжелая — гораздо хуже, чем предполагалось. После того, как ей об этом сообщили, она решила, что уже конец, лечиться бесполезно.

На самом деле низкий уровень информированности о раке, о том, какие возможности лечения и перспективы есть у больных, иногда поражает. У меня было несколько пациентов, которые рассказывали, что когда только узнали диагноз, сразу пошли в ритуальные услуги. Одну такую пациентку ко мне привез муж. Она сначала даже никому не сказала о болезни. Родственники случайно обнаружили бланк с анализами и настояли, что нужно в больницу, а не на кладбище.

Всем пациентам, у которых диагностирован рак, нужна помощь психолога?

Не обязательно. У кого-то достаточно собственных сил, чтобы адаптироваться. Но многим не хватает личных ресурсов, и тогда нужна профессиональная помощь. Когда человек находится в состоянии аффекта, в очень сильном стрессовом состоянии, достучаться до него не всегда получается. Чаще всего нарушается сон, присутствует постоянная тревога и страх, он сложно воспринимает информацию и элементарно не понимает того, что пытаются донести до него врачи. Это усложняет процесс коммуникации пациента и онколога. Больной может многократно задавать одни и те же вопросы, ничего не может запомнить. Психотерапевт, назначая необходимую фармакотерапию для коррекции психических расстройств, помогает стабилизировать эмоциональное состояние пациента. И тогда становится возможной продуктивная работа пациента с врачами, и восприимчивость к лечению основного заболевания повышается.

Чвилева Оксана Викторовна - заведующая отделением психотерапии ГБУ имени братьев Бахрушиных

Тяжелых и неизлечимых заболеваний много. Почему именно онкобольные попадают в группу риска по суицидам?

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Работа традиционного и онкопсихотерапевта отличается?

В работе с разными группами пациентов есть свои особенности, конечно. Мы учитываем, на какой стадии лечения находится пациент, какое лечение по основному онкологическому диагнозу он принимает. Например, есть препараты, которые не рекомендуется назначать во время химиотерапии или гормонотерапии, есть нежелательные сочетания лекарств. И наоборот — есть препараты выбора в данной ситуации. Мы все это должны иметь в виду, учитывать возможные побочные эффекты.

То есть врач из традиционного психдиспансера, если к нему обратится онкопациент с депрессией, не справится?

Важно, чтобы психологическую помощь можно было получить по полису ОМС. И чтобы она была в структуре онкологической службы, где человек проходит лечение и постоянно наблюдается. То есть чтобы пациенту не надо было за этим куда-то идти, ехать на другой конец города, в специализированные учреждения, которые стигматизированы обществом.

Лечение онкологического заболевания многоступенчатое, пациент сталкивается с разными врачами, его передают из рук в руки, поэтому человеку важно, чтобы был хотя бы один специалист, который знает полностью его историю, сопровождает и поддерживает его на всех этапах лечения. И даже после терапии, на этапе регулярных обследований.

Фото: Shaun Best / Reuters

Допустим, пациенту врачи уже сказали, что перспектив остаться в живых у него нет. Не делаете ли вы хуже, когда будоражите его, стимулируя в нем какую-то надежду?

А по поводу того, когда уже пора сдаваться, вот одна история: в этом году в ноябре на последнем Всероссийском съезде онкопсихологов в Москве выступала жена писателя, у которого был диагностирован рак гортани. Врачи сказали, что перспективы не очень хорошие, и надежд мало. Но они боролись, проходили необходимое лечение. Жена как могла его поддерживала, не давала опустить руки. Сил выходить из дома у него не было, поэтому музыкальные и литературные вечера, танцы жена организовывала дома. Она предложила сделать подборку его стихов и выпустить книгу, что вдохновило ее мужа, они это осуществили. Вскоре они продолжили лечение в Израиле. В октябре этого года его врач-онколог сообщил, что терапия окончена, рака у него больше нет.

Обращаются ли к вам за помощью родственники пациентов?

Часто ли близкие предают? И почему?

Тут о частоте не скажешь. Если я назову какую-то цифру — она будет означать только то, сколько таких историй попадается мне. И на вопрос, почему это происходит, не смогу ответить. Взять, например, две семьи. На первый взгляд события, поступки там могут быть одинаковыми, но вызваны они совершенно разными вещами. Было бы заманчиво выдать всем памятку, где подробно расписано, почему в жизни такое случается, а заодно — инструкцию, как себя вести, чтобы быть счастливым. Если бы все можно было упростить, наша работа не была бы такой долгой и сложной. У каждого есть мотивы и причины того или иного поведения. И у каждого есть свои возможности изменить что-то и поменять траекторию своей жизни.

Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных

- Культура

- История

- Религия

- Спорт

- Россия глазами иностранцев

- Фото

- Инфографика

- ИноВидео

- ИноАудио

После диагноза агрессивной формы рака груди мне предложили такое токсичное лечение, что, выжив, я могла потерять зрение, речь и память.

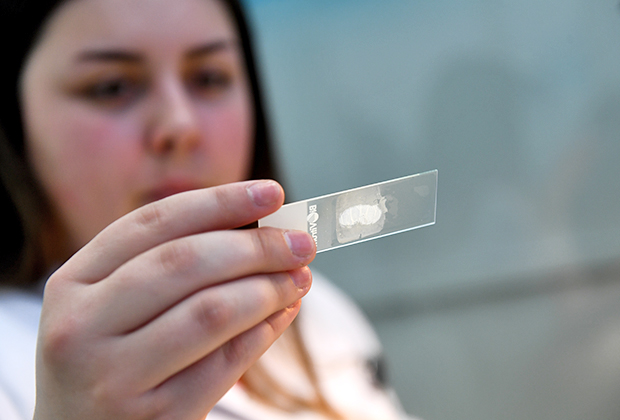

Когда медработник выходит из кабинета, я поворачиваю голову к экрану, пытаясь понять, есть ли там новообразования, сплетения нервов, маленькие подсвеченные знаки, которыми может быть написана моя болезнь, а значит, и мое будущее. На этом экране я впервые в жизни увидела опухоль, похожую на темный кружок, из которого торчало длинное корявое щупальце.

Я сфотографировала ее на айфон, лежа на кушетке. Эта опухоль была моей.

Когда тебя объявляют совершенно больной, а ты чувствуешь себя совершенно здоровой, ты сталкиваешься с этой грубой формулировкой, не проведя и часа в состоянии легкой неопределенности и предварительного нарастающего беспокойства. Теперь же у тебя появляется не решение проблемы, а новое имя для твоей собственной жизни, разделившейся надвое.

Болезнь, не удосужившаяся явить себя чувствам, просвечивает в своем экранном воплощении, где свет — это звук и информация, которую шифруют, расшифровывают, пересылают, анализируют, оценивают, изучают и продают. Там, в компьютерных серверах, нам становится хуже или лучше. Раньше заболевало наше тело. Теперь болезнь — это лучи света на экране.

Добро пожаловать в мир аппаратов с названиями-аббревиатурами: МРТ, КТ, ПЭТ. Надеть наушники, надеть рубашку, снять рубашку, поднять руки, опустить руки, вдох, выдох, забор крови, инъекция контрастного вещества, ввести зонд, включить зонд, двигаться или чувствовать, как тебя двигают — радиология превращает человека из плоти и крови в пациента из света и теней.

Тихие медсестры, громкий лязг, нагретые одеяла, киношное пиканье приборов.

Хирург-маммолог сказала мне, что главный фактор риска для развития рака груди — это наличие груди как таковой. Она отказывалась выдавать мне первичные результаты биопсии, если я буду одна. У моей подруги Кары была работа с почасовой оплатой, и она не могла отлучиться, не потеряв деньги, которые были ей очень нужны, так что она заскочила в кабинет врача в пригороде во время обеденного перерыва, чтобы я могла узнать свой диагноз. В США, если даже вы приходитесь кому-либо страшно больному сыном-дочерью, родителем или супругом, по закону вам никто не обязан давать отгул для ухода или помощи этому человеку.

Если вас любит кто-то вне круга вашей семьи, закон и это не берет в расчет. Закон не отпустит этого человека к вам и не сделает исключения, будь вы окружены хоть всей любовью мира, особенно если она не подтверждена документами. Если вы нуждаетесь в чьей-то заботе, ее придется получать украдкой, урывками. Вот и Кара пришла ненадолго. Пока мы с Карой сидели в бежевой приемной со стеклянным потолком, она дала мне свой складной нож, чтобы я могла сжать его в руках под столом. Без особых театральных приготовлений хирург поведала то, что мы уже и так знали: у меня была по меньшей мере одна раковая опухоль, размером 3,8 сантиметра, в левой груди. Я вернула Каре мокрый от пота нож. Она в тот же день вернулась на работу.

Отказаться от химиотерапии — это значит умереть, высказал свое мнение доктор Пупсик. А согласиться на нее, подумала я, будет все равно что чувствовать себя умирающей, но, возможно, выжить; или умереть от побочных эффектов, а не от самой болезни; или, наконец жить, почти выздоровев, но не совсем.

Диагноз снизил мою способность отличать хорошие советы от пустой демагогии. Все, что мне советовали делать в связи с раком, на первый взгляд было похоже на признак того, что мир и сам болен. Я читаю на форуме, что, если отрезать волосы покороче, мне будет легче смириться с их окончательной потерей. Я стараюсь убедить себя в этом. Обычно я сама стригусь, но на этот раз записываюсь в салон и молча сижу в парикмахерском кресле, пока блондин-незнакомец отрезает мои длинные темные волосы выше плеч.

Пока мои волосы опадают кучкой, которую потом подметет низкооплачиваемый помощник парикмахера с щеткой в руках, я осознаю, что по крайней мере несколько лет я была, сама того не понимая, почти красива, а теперь, наверное, больше не буду. Я еще думаю о том, как когда-то любила повторять, что самое лучшее в жизни — это когда растут волосы, потому что это простое свидетельство того, что нет ничего неизменного, а значит, мир всегда может измениться. Теперь у меня не просто выпадут волосы, погибнут даже фолликулы, из которых они растут. Как это ни горько, то, что когда-то росло, прекратит расти, даже пока я сама буду продолжать жить. И это еще не все. Очень многое из того, что я знала о мире и считала очевидным, теперь потребует новых доказательств.

Пост набирает много лайков. Потом я выполняю другие предписания, которые нашла в интернете: рассказываю о диагнозе маме, рассказываю о нем же дочке, делаю генеральную уборку на кухне, договариваюсь с работодателем, нахожу человека, который присмотрит за котом. Потом иду на барахолку за вещами, которые удобно будит носить, когда мне поставят порт для химиотерапии. Я жалуюсь по телефону друзьям, что обо мне некому позаботиться.

Безо всяких церемоний принимается решение, что доктора отсекут мои груди и утилизируют их с помощью инсинератора, так что я заранее стараюсь представить себе, что их у меня никогда и не было.

В комнате ожидания больницы работе по уходу за больными сопутствует обработка данных. Жены заполняют бланки мужей. Матери заполняют бланки детей. Больные женщины заполняют свои собственные. Я больна, и я женщина. Я вписываю свое имя. На каждом приеме мне выдают распечатку из общей базы данных, которую велят исправить или подтвердить. Базы данных пустовали бы без нас. Сделать из человека абстрактного пациента — женская работа. Нам только кажется поначалу, что это работа машин.

Медсестры встречают меня в кабинете после того, как я переоделась в специальную рубашку. Они входят в систему. Иногда у меня берут кровь, а также в виде особой милости разрешают взглянуть на распечатку ее состава. Каждую неделю в крови находятся более или менее те же самые клетки или вещества, что и на прошлой неделе. Количество этих веществ то увеличивается, то уменьшается, определяя продолжительность и меру будущего лечения. Медсестры задают вопросы о моем телесном опыте. Они вводят ощущения, которые я описываю, в компьютер, щелкая мышкой на симптомы, которым уже давно присвоены категория, название и страховой код.

Если женщины превращают тела в данные, то врачи их интерпретируют. То есть сначала одни люди сделали из меня экстракт и приклеили на него ярлыки. А потом другим людям — докторам — осталось только меня прочесть. Вернее, прочесть то, чем стало мое тело: пациентом, сотканным из информации, обработанной женским трудом.

Не существует специального способа, позволяющего узнать, как это меня изменит: повреждения мозга в результате химиотерапии носят накопительный и непредсказуемый характер. Хотя этот препарат применяется более полувека потому, что не проникает через гематоэнцефалический барьер, врачи иногда не верят пациентам, которые заявляют о его воздействии на их умственные способности. А когда врачи все-таки слышат об этом, они преуменьшают это воздействие, как и многие другие недомогания, связанные с онкологией.

Пациенты жалуются, что утрачивают способность читать, вспоминать слова, бегло говорить, принимать решения и запоминать. Некоторые теряют не только кратковременную, но и глубинную память: по сути, они теряют воспоминания о всей своей жизни.

Химиотерапия, как и большинство медицинских процедур, вызывает скуку. Как и в случае со смертью, приходится очень долго ждать, пока тебя вызовут. Ты ждешь, пока назовут твое имя, а в это время в воздухе висит атмосфера паники и боли. Все вокруг ждут, что их тоже вызовут. В каком-то смысле это напоминает войну.

Медсестра в защитном костюме вводит большую иглу в мой пластиковый подкожный порт. Сначала из меня что-то извлекают какие-то штуки, потом в меня впрыскивают и забирают что-то шприцем, потом что-то в меня капает. И каждый раз, когда в меня что-то будет капать, мне нужно называть свое имя и дату рождения.

Я стараюсь быть самым нарядным человеком в процедурной, облачаясь в роскошь с барахолки, заколотую большой золотой брошью в форме подковы. Медсестры всегда меня хвалят за то, как я одеваюсь. Мне это необходимо. Потом они вливают в меня, среди прочего, препарат платины, и я становлюсь человеком в роскошном наряде с барахолки, по венам которого течет платина.

Кто-то однажды сказал, что решиться на химотерапию — все равно что решиться прыгнуть с крыши, когда кто-то поднес к твоему виску пистолет. Ты прыгаешь, потому что боишься смерти, во всяком случае, такой болезненной и неприглядной, как смерть от рака, или прыгаешь из-за того, что очень хочешь жить, пусть эта жизнь до самого конца будет приносить тебе боль.

Моя проблема в том, что жить я хотела на миллионы долларов, но ни тогда, ни сейчас не могла себе ответить, чем я заслужила такую расточительность своего существования, почему я позволила рынку извлечь выгоду изо всех моих прибыльных несчастий. Сколько книг я должна написать, чтобы заплатить миру за то, что продолжаю существовать?

Когда тебя настигает рак, ты забываешь, сколько жизни отдаешь выживанию и какую часть себя отдаешь болезни, потому что трудно заботиться о болезни и одновременно заботиться о себе. Забота о болезни может стать смыслом жизни, браком, устроенным судьбой, и позже, когда болезнь перестанет быть острой, лишающей жизни саму жизнь, от ее лечения останутся хронические тяжелые заболевания.

Мое тело чувствует себя умирающим — это побочный эффект от того, что должно помочь ему выжить — и молит о разрушении как единственном способе себя сохранить: не двигаться, не есть, не работать, не спать, отвергать любое прикосновение. Каждый мой нерв — словно нищий, просящий милостыню в виде кончины. Любая мудрость моего тела проявляется в виде невыносимо театральной просьбы идиота. Мне пришлось, впрочем, поверить, что всем своим желанием умереть тело хотело вовсе не показать мне, что ненавидит жизнь, а лишь что оно больше не может все это переносить.

Несмотря на то, что во время химиотерапии я обкладывала руки и стопы льдом, чтобы этого не случилось, мои ногти все-таки начали отделяться от своего ложа. Слезающие с пальцев ногти болят, как и положено слезающим ногтям. Я прибинтовываю свои накрашенные переливающимся лаком ногти обратно. Я потеряла друзей, любовников, память, ресницы и деньги в борьбе с этой болезнью, так что я упрямо сопротивляюсь потере чего-то еще, к чему я привязана. Мои ногти отваливаются, несмотря на мое сопротивление их утрате.

Одна знакомая сказала мне, что после рака, который она перенесла 30 лет назад, она так и не вернулась к себе прежней. Теперь ей за 70, и она говорит, что ходит на работу, а потом каждый день возвращается домой, и часами находится в своем диссоциированном забытьи, а поскольку ей приходится работать, чтобы свести концы с концами, она опять идет туда утром и делает вид, что она снова существует. Некоторые из нас, переживших худшее, выживают, чтобы оказаться в пустом небытии.

Утраченные части нашей души заменить не выйдет, как и утраченные части наших тел, и жизнь все больше отделяется от жизни, только и всего. Вот они мы, почти что мертвые, но вынужденные ходить на работу.

В мире капиталистической медицины, где все тела вращаются вокруг прибыли, даже двойная мастэктомия — процедура амбулаторная. После операции меня жестко и очень быстро выселили из палаты для выздоравливающих. Сестра разбудила меня после анестезии и попыталась внести неверные ответы в опросник для выписки, а мне не удалось доказать ей, что я еще не поправилась. Я говорила ей, что мне не дали обезболивающее, что на самом деле я еще не сходила в туалет, мне ничего еще не объяснили, что я не могу не то, что уйти, я не могу даже встать. Но меня заставили уйти, и я ушла.

В день, когда тебе сделали двойную мастэктомию, ты, конечно, не сможешь сама уехать домой на машине — ты будешь загибаться от боли, не сможешь работать руками, из туловища будут свисать четыре дренажных пакетика, после анестезии ты будешь сама не своя и едва сможешь идти. Дома ты, по идее, тоже не должна оставаться одна. Но как только тебя силком выпишут из хирургического отделения, никто и не подумает поинтересоваться, кто будет о тебе заботиться и будет ли вообще. Никому не интересно, на какие жертвы придется пойти этим сиделкам и нужна ли им самим какая-то помощь. Неудивительно, что одинокие женщины, больные раком груди — даже с учетом расы, возраста и уровня дохода — умирают от него вдвое чаще, чем замужние. Процент смертности выше среди бедных и одиноких.

Всем кажется естественным, что раз тебе не удалось завести принятые в этом мире романтические отношения, или ты не успела прожить достаточно долго, чтобы обзавестись преданными взрослыми детьми, или, наоборот, вышла из возраста, когда за тобой еще ухаживают родители, то ты со своей агрессивной формой рака в агрессивной рыночной среде редко считаешься достаточно ценной, чтобы жить.

От этих новостей я, словно младенец, рождаюсь заново, попадая в тело, сотканное из огромного долга любви и ярости, и, если я возьму реванш над тем, что со мной случилось, и проживу еще 41 год, мне этого все равно будет мало.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Читайте также: