Рак мы лев толстой

Напор и магия слов таковы, что качества писателя переносятся на человека по имени Лев Николаевич. Богатырь! И здоровье его, надо полагать, тоже богатырское.

Хрестоматийными стали и достижения Толстого на ниве пропаганды здорового образа жизни. Не пил, не курил, в середине жизни перестал употреблять кофе, в старости – мясо. Разработал комплекс гимнастических упражнений, кстати, весьма продвинутый и вполне пригодный для современности. Иными словами, образец для подражания.

Страдания на пустом месте

Но за скобками остаётся главное – как именно Толстой ко всему этому пришёл. Обычно говорят о том, что упомянутые успехи – плод длительных духовных поисков и раздумий. В принципе верно. Нужно только внести одно уточнение: Лев Николаевич думал не столько о высокой духовности, сколько о самых низменных материях вроде элементарного выживания. Потому что здоровье его было, мягко говоря, не на высоте.

Заметим – это официальный документ, заведомо отбрасывающий измышления и тревоги самого пациента. Мало ли что он там себе нафантазирует?

А фантазии Льву Николаевичу было не занимать. Богатое писательское воображение любую скромную болячку раскручивало до немыслимых масштабов. Скажем, такое обычное явление, как ячмень на глазу. В народе ему вообще не придают значения – на него полагается наплевать. В буквальном смысле – подобраться к недужному и неожиданно плюнуть ему в глаз. Считается, что после этого всё пройдёт.

32 зуба и 33 несчастья

Как ни странно, но именно этому феномену можно найти хоть сколько-нибудь рациональное объяснение. Примерно в те же годы похожие проблемы одолевали другого литератора мировой величины – Ханса Кристиана Андерсена. У того с зубами было, пожалуй, похлеще, чем у Толстого. Тот же кариес, пародонтоз и дикие постоянные боли. Но плюс к тому уверенность в том, что именно эта боль даёт вдохновение и обеспечивает его плодовитость как автора. Уверенность была настолько сильной, что, когда выпал последний зуб, Андерсен действительно утратил возможность писать.

Рождение шедевра

Толстого справедливо считают уникальным писателем. Но и человеком он был уникальным. Путь, который он проделал от мнительности и стоматологических суеверий до рационального и здорового образа жизни, впечатляет не меньше, чем его литература.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Анна Кочарова. Взаимоотношения с матерью и женой, любовь к детям, семейный кризис и бегство из Ясной Поляны — к 190-летию со дня рождения Льва Толстого, которое отмечается 9 сентября, переиздана книга "Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды".

Ее автор, литературовед и биограф писателя Павел Басинский открывает малоизвестные факты биографии русского классика. РИА Новости публикует наиболее интригующие выдержки из книги.

Отношения с матерью

"Мы много знаем о матери Льва Толстого. Мы знаем, что не было в мире другой женщины, которая оказывала бы такое сильное влияние на его религиозное чувство. Но понять суть этого влияния трудно", — пишет Павел Басинский в книге, опубликованной "Редакцией Елены Шубиной" издательства АСТ.

Между тем в этой тайне матери, возможно, заключено объяснение того, что мы называем "религией Толстого", считает биограф.

"Толстой боготворил свою мать. Он молился на нее. "Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне", — сообщает он".

Известно, что "она получила прекрасное образование: знала три иностранных языка и, что было редкостью для женщин ее круга, замечательно говорила и писала по-русски, а не только по-французски".

Дед писателя, Николай Сергеевич Волконский, создал из дочери хотя и не свое полное подобие, но личность незаурядную.

"Толстой знал, что маменька любила его больше всех сыновей. Она называла своего Лёвочку mon petit Benjamin" (мой маленький Вениамин). Басинский отмечает, что происходит это имя из древнееврейского языка и означает "счастливчик, везунчик".

"Лёва-рёва"

Каждый читатель "Детства" и "Отрочества" Толстого непременно обратит внимание на то, что главный герой этих повестей Николенька Иртеньев постоянно плачет, замечает автор исследования.

"Именно слезы являются основной душевной и физической реакцией на все проблемы, которые ставит перед ребенком окружающий мир", — пишет Басинский.

Слезы — единственный способ решения всех конфликтов, к которому Николенька Иртеньев прибегает бессознательно, просто потому, что такова его душевная природа.

Биограф отмечает, что "между "Детством" и реальным детством Толстого разница не столь велика: "Как бы Толстой ни открещивался от восприятия этой повести как автобиографии, она все-таки является таковой".

"В детстве Толстого был только один мальчик, который отвечал бы всем главным чертам Николеньки, — это сам Лёвочка. Именно он был исключительно слезоточив и получил от братьев кличку Лёва-рёва, именно его дразнили девчонкой и так далее".

Без телесных наказаний

"В семье Толстых не били детей. Сама возможность физического наказания ребенка была исключена из яснополянской программы воспитания", — продолжает Павел Басинский.

"Сегодня это не кажется странным, но для XIX века это был очень прогрессивный принцип. Пороть детей розгами, бить линейками и просто заниматься рукоприкладством по отношению к существу, которое не может тебе ответить, считалось абсолютной нормой в дворянских семьях, даже в высших аристократических кругах".

"Семья Толстых была обычной провинциальной дворянской семьей. Мальчикам традиционно внушался культ здоровья, мужество и патриотизм, девочке Маше — семейные ценности".

Басинский подчеркивает, что "в одном семья была непохожей на большинство: в ней никогда не били слабых и беззащитных. Вряд ли это была какая-то продуманная система воспитания. В Ясной Поляне крайне редко наказывали и крепостных. У Толстого не сохранилось в памяти ни одной картины физической расправы над мужиками".

Гордыня или самоедство

"В это трудно поверить, но главной проблемой личности молодого Льва Толстого было то, что ему казалось: в нем вовсе нет никакой личности, — констатирует биограф. — Не человек, а какой-то пестрый клубок всевозможных родных и чужих влияний, на который наматывали свои разноцветные нитки все кому не лень — братья, тетушки, учителя, гувернеры, дворовые люди".

Низкая самооценка и потребность во внимании других — в Толстом это было на грани патологии, считает Басинский.

"Даже в преклонном возрасте он признавался: "Я всегда, до самого последнего времени, не мог отделаться от заботы о мнении людском". В ранние же годы это была настоящая мука его: он постоянно сравнивал себя с другими мужчинами и всегда не в свою пользу. Поэтому он и стремился многим подражать, начиная с членов семьи и кончая своими товарищами, сослуживцами по армии, светскими волокитами. Человек, которого подозревали в гордости, на самом деле был низкого о себе мнения", — заключает автор.

"Его потребность во "мнении людском" проистекала не из тщеславия, а от боязни, что его внешний облик не совпадает с его внутренним самоощущением. Это мучительное раздвоение между внешним и внутренним непрерывно терзало Толстого".

Л.Н. Толстой был очень дружен со своей сестрой, шамординской монахиней, и за несколько дней до смерти приезжал к ней, желая остаться в Оптиной… Но сильнее его предсмертных желаний оказалось завещание, данное в ответ на отлучение от Церкви: не подпускать к нему священников на смертном одре.

Недавно была годовщина смерти Льва Николаевича Толстого – 105 лет со дня его трагической кончины. Трагической – потому что ему так и не удалось исповедоваться и причаститься перед смертью: близкое окружение, дочь, к сожалению, не пустили старца Варсонофия к умирающему Льву Николаевичу.

Всё могло бы быть по-другому, если бы их встреча состоялась. И многое говорит о том, что сам Толстой хотел этого. 10 лет, которые он прожил в отлучении от Церкви, он чувствовал себя живым трупом – это название его пьесы само говорит о многом. Он ощущал эту свою оторванность и страдал, хотя публично высказывался совсем в ином духе. Надо понимать его характер: у Льва Толстого было очень развито чувство противоречия. Из дневников Толстого видно, что он искал возвращения ко Христу. Вот, к примеру, один из отрывков, записанный 29 октября 1910 года:

«29 октября. Оптина пустынь – Шамордино. Спал тревожно, утром Алеша Сергеенко. Я, не поняв, встретил его весело. Но привезенные им известия ужасны. Софья Андреевна, прочтя письмо, закричала и побежала в пруд. Саша и Ваня побежали за ней и вытащили ее. Приехал Андрей. Они догадались, где я, и Софья Андреевна просила Андрея во что бы то ни стало найти меня. И я теперь, вечер 29, ожидаю приезда Андрея. Письмо от Саши. Она советует не унывать. Выписала психиатра и ждет приезда Сережи и Тани. Мне очень тяжело было весь день, да и физически слаб. Гулял, вчера дописал заметку в “Речь” о смертной казни. Поехал в Шамордино. Самое утешительное, радостное впечатление от Машеньки, несмотря на ее рассказ о “враге”, и милой Лизаньки. Обе понимают мое положение и сочувствуют ему. Дорогой ехал и все думал о выходе из моего и ее положения и не мог придумать никакого, а ведь он будет, хочешь не хочешь, а будет, и не тот, который предвидишь.

В конце концов писатель сбежал не куда-нибудь, а в Оптину Пустынь! Он искал встречи со старцем. Но старец болел. Толстому предложили остаться, подождать, пока старец его примет… Кто знает, может быть, тогда бы уже состоялась его исповедь. Но…

У Льва Николаевича была эта страсть к учительству – очень тяжелая страсть, с ней трудно справиться. Надо всегда помнить, что мы ученики, а не учителя, но удерживать себя от учительства очень тяжело даже для глубоко церковных людей. А уж если ты обременен даже не всероссийской, а уже всемирной славой…

Туда к нему и приехал старец Варсонофий. Преподобный писал потом, как он пытался пробиться к Толстому: и с родными говорил, и с врачами, и записки передавал… Даже то, что в Астапово приехал старец, скрыли от Толстого. А Лев Николаевич хотел встречи с батюшкой, желал исповедоваться – об этом говорится в воспоминаниях и его врача, и впоследствии даже самих толстовцев.

В свое время мне посчастливилось посмотреть два фильма о Толстом вместе с патриархом Илией. И Святейший Илия сказал: это ужасное наказание для человека – отлучение от Церкви, ведь Церковь не может о нем молиться, и хорошо было бы найти возможность вернуть Толстого в Церковь, снять это прещение, признав, что он был духовно болен.

Толстой пытался молиться, пытался призывать Господа на помощь, но… тщетно: ужас не отступал

В то время, мы знаем, Толстой ходил в храм, исповедовался, причащался, был церковным человеком, христианином, в отличие от огромного числа людей его круга.

Один из ярких примеров – Лёвин венчается с Кити. Ему надо взять справку о том, что он говел и причащался, чего он не делал долгие годы, не имея потребности в этом. Он не может пойти на обман, будучи честным человеком, но венчаться ведь надо, а без справки нельзя. И вот по сути за взятку он получает эту справку, причем на исповеди он откровенно говорит священнику, что сомневается в существовании Бога, и священник его, в общем-то не верящего в Бога, и благословляет, и грехи ему отпускает, а позже и венчает. Что ж, всё нормально, обычное дело.

Враг своими нападками в какой-то степени помог писателю окрепнуть в вере. Но, видимо, эти нападения не закончились в жизни Льва Николаевича, только стали другими, более изощренными, и это в конце концов привело его к отступничеству.

Вновь хотелось бы обратиться к словам Святейшего Илии о том, что было бы хорошо церковно освободить Толстого от отлучения, потому что Господь дал право Церкви вязать и решать, не дожидаясь Страшного суда. Освободить хотя бы для того, чтобы иметь возможность молиться о Льве Николаевиче Толстом не раз в году в Троицкую родительскую субботу, когда поминаются все от века рожденные люди, а чаще. Очевидно, что душа Толстого в молитвах нуждается очень сильно.

Нет достаточно веских оснований для того, чтобы Церковь могла снять отлучение с Льва Толстого

Еще будучи митрополитом, Святейший Патриарх Кирилл откликнулся на письмо, которое я ему написал, передавая суть сказанного Святейшим Патриархом Илией. И владыка Кирилл поручил тогда одному из сотрудников ОВЦС собирать материалы, которые могли послужить какой-то опорой для того, чтобы хотя бы начать процесс снятия отлучения. Но не нашлось, к сожалению, достаточно веских оснований для такого решения Церкви. Хотя и есть записи о его вере, но не такие уж неоспоримые, как те заявления, который Толстой сделал в письме, написанном в ответ на свое отлучение.

Многие вещи, в которых обвиняла Церковь Льва Толстого – а обвинения были серьезные, не голословные, – он совершал не как враг, он это делал с болью.

Да, был его приход в Оптину, разговор с сестрой, воспоминания родных о том, что он раскаивался… Но всё же, как сказал преподобный Варсонофий, не смог Толстой разорвать это кольцо бесовской цепи.

Вот такая грустная история жизни и смерти Льва Николаевича Толстого. И давайте келейно молиться о том, чтобы Господь простил отлученного от Церкви Льва Николаевича.

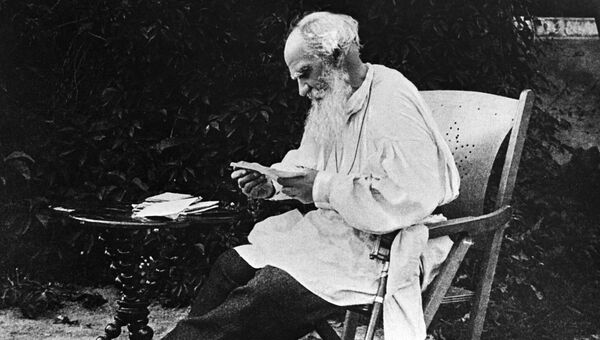

Эпизоды из биографии Толстого – кратко и весело. Фото Льва Толстого в молодости

К тому писателю Толстому, который возникает на страницах книги Дарьи Еремеевой "Граф Лев Толстой. Как шутил, кого любил, чем восхищался и что осуждал яснополянский гений", уже не получится относиться как к классику с известного портрета — с суровым взглядом и белой бородой. И даже, страшно сказать, может захотеться перечитать "Анну Каренину", "Хаджи-Мурата", "Войну и мир" — или прочесть их впервые. Потому что граф Толстой, оказывается, вовсе не тот, кем мы привыкли его считать — а удалец, культурист и человек с отменным чувством юмора.

В чем только не обвиняли Толстого критики, современники, журналисты — но ни один зоил не осмелился упрекнуть его в трусости, малодушии, чрезмерной осторожности. И в жизни, и в писаниях своих Толстой не боялся говорить, что думает, поступать, как велит совесть, а иной раз, словно из какой-то юношеской неуступчивости, говорил и поступал всем наперекор. Кроме того ему было в высшей степени свойственно то, что называли в то время "молодечеством".

Молодечество графа Толстого

На молодого Толстого часто "находил стих", и он мог, например, приехав со своим приятелем прокурором А.С. Оголиным в гости к мужу своей тетки Пелагеи Ильиничны Владимиру Ивановичу Юшкову и доложив о приезде, тут же поспорить, кто первый залезет на березу. "Когда Владимир Иванович вышел и увидал прокурора, лезущего на дерево, он долго не мог опомниться", — вспоминал об этом сам Толстой впоследствии.

Интересно, что игривость молодого Толстого странным образом сочеталась с робостью. В юности он был застенчив, считал себя некрасивым и даже "преувеличивал свою некрасивость", как утверждала его сестра Мария.

Задумав сделать предложение Соне Берс, он долго не решался, носил письмо-признание в кармане, советовал самому себе в дневнике: "Не суйся туда, где молодость, поэзия и любовь". И незадолго до признания, 10 сентября 1862 г., записал: "Господи! помоги мне, научи меня. — Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеюсь над страданиями влюбленных. Чему посмеешься, тому и послужишь".

Все же решившись сделать предложение, он настоял на том, чтобы свадьба была через неделю. Может быть, боялся передумать, зная свой противоречивый характер?

Об одной из ребячливых проделок молодого и влюбленного Толстого не без удовольствия вспоминает Софья Андреевна в книге "Моя жизнь": "Помню раз, мы были очень веселы и в игривом настроении. Я все говорила одну и ту же глупость: „Когда я буду Государыней, я сделаю то-то“ Я села в кабриолет и кричу: „Когда я буду Государыней, я буду кататься в таких кабриолетах“. Лев Николаевич схватил оглобли и вместо лошади рысью повез меня, говоря: „Вот я буду катать свою Государыню“. Какой он был сильный и здоровый, доказывает этот эпизод".

Софья Андреевна не преувеличивала, Толстой действительно всю свою жизнь старался, как сказали бы теперь, "быть в форме". Он неплохо катался на коньках (как его Константин Левин), с юности любил верховую езду и турник, причем выполнял на нем сложнейшие упражнения, а на лошади до преклонных лет ездил быстро, перескакивая овраги и не замечая, как ветки хлещут его по лицу, так, что спутники едва поспевали за ним. Толстой был очень азартен, боролся с этим всю юность и все равно дорого (проданным на своз отчим домом) заплатил за свою горячность.

Толстой — о военных, солдатах, джигитах

Есть воспоминание полковника П.Н. Глебова в его "Записках" о пребывании Толстого в Севастопольском гарнизоне. ". Толстой порывается понюхать пороха, но только налетом, партизаном, устраняя от себя трудности и лишения, сопряженные с войною. Он разъезжает по разным местам туристом, но как только заслышит где выстрел, тотчас же явится на поле брани; кончилось сражение, — он снова уезжает по своему произволу, куда глаза глядят".

Глебов как истинный военный критикует некоторую безалаберность Толстого и его своенравие, не представляя, в какие литературные шедевры выльется этот "произвол" писателя. Важно не забывать также, что Толстой сам решил поехать в Севастополь и сам дважды подавал рапорт о переводе в крымскую армию, хотя мог бы это время "пересидеть" на Кавказе, где было безопаснее.

Толстой любил грубоватый солдатский юмор. В черновиках у него есть немало набросков солдатских разговоров. С сочувствующим юмором описано ухаживание солдат за "прекрасной докторшей" в "Войне и мире". "Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому было решено, что она будет поочередно мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив в него рому, попросил Марью Генриховну размешать.

— Да ведь вы без сахара? — сказала она, всё улыбаясь, как будто всё, чтό ни говорила она и всё, чтό ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.

— Да мне не сахар, мне только чтоб вы помешали своею ручкой.

Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто-то.

— Вы пальчиком, Марья Генриховна, — сказал Ростов, — еще приятнее будет.

— Горячо! — сказала Марья Генриховна, краснея от удовольствия.

Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришел к Марье Генриховне, прося помешать пальчиком.

— Это моя чашка, — говорил он. — Только вложите пальчик, всё выпью".

Толстой, сам служивший, хорошо знал этот особый солдатский смех, усиливающийся перед лицом опасности, — смех, который может в любую минуту стать последним.

Изучая жизнь и творчество Толстого, становится очевидно, что он при всем его морализаторстве и призыве к непротивлению злу силой и умеренной жизни, любил бесшабашных, отчаянных, храбрых людей. В "Казаках" старый Ерошка — человек с бурным, полным риска и молодечества прошлым так наставляет в своей обаятельной непосредственной манере молодого Оленина, пишущего письмо:

"— Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!

О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе. Оленин расхохотался. Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни".

Уже зрелый Толстой, с его сформировавшимся учением о непротивлении злу силой, вдруг берется за повесть "Хаджи-Мурат" и с увлечением над ней работает. И после десяти (!) редакций повесть постепенно становится гимном естественной жизни малых народов, отрицанием колониальной политики и любого деспотизма: как великодержавного российского, так и местного кавказского. Хаджи-Мурат симпатичен Толстому как цельная личность, воспитанная "естественно" — местом и временем, в котором он оказался, — его фигура очень гармонична, несмотря на непредсказуемость, хитрость, жажду мести и другие особенности характера горца.

Над кем и как смеялся Толстой

Но далеко не все молодцы и удальцы симпатичны Толстому. В "Набеге" дан тип офицера, по всей видимости, распространенный на Кавказе во время службы Толстого: "По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову".

Толстой всегда чувствует "позу", попытку казаться, а не быть, и эти позирующие люди противопоставляются в "Набеге" бывалому солдату Хлопову, который высказывает простую и в то же время оригинальную мысль: "Храбрый тот, кто ведет себя как следует". Позже эта идея вернется и воплотится в образе знаменитого капитана Тушина в "Войне и мире" — с его истинной храбростью, в которой нет ни грамма пафоса, а только желание делать "как следует".

Насколько Толстой сочувствует простым солдатам, джигитам, настолько же он не любит похожих друг на друга светских молодых франтов — самовлюбленных и эгоистичных.

Эти франты, блестящие молодые (и не очень молодые) люди, ищущие приключений и выгодных партий, несут обман, раздор и искушения и потому нещадно высмеиваются Толстым. Единственный способ избавиться от подделки и пошлости — разоблачить ее, смеяться над ней. И здесь Толстому среди прозаиков нет равных. Никто не умел так иронично, доводя до абсурда, дать параллельно внешний и внутренний монолог, тайные мысли и желания, прикрытые приличиями и общими фразами его нелюбимых героев.

Ярчайший пример — краткое, но самозабвенное погружение светского карьериста Бориса Друбецкого и богатой стареющей невесты Жюли Карагиной в псевдоромантический образ. Позволю себе это удовольствие — процитировать хорошо известный пассаж.

"Мысль остаться в дураках и даром потерять весь этот месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли и видеть все расписанные уже и употребленные как следует в его воображении доходы с пензенских имений в руках другого — в особенности в руках глупого Анатоля, оскорбляла Бориса. Он поехал к Карагиным с твердым намерением сделать предложение.

„Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть ее, — подумал Борис. — А дело начато и должно быть сделано!“ Он вспыхнул румянцем, поднял на нее глаза и сказал ей: — Вы знаете мои чувства к вам! — Говорить больше не нужно было: лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством; но она заставила Бориса сказать ей всё, что говорится в таких случаях, сказать, что он любит ее, и никогда ни одну женщину не любил более ее. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого, и она получила то, чтò требовала.

Жених с невестой, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем устройстве блестящего дома в Петербурге, делали визиты и приготавливали всё для блестящей свадьбы".

В "Анне Карениной" кокетливого Васеньку Весловского, заигрывавшего с беременной Кити, Константин Левин выдворяет из дома. В этой сцене Толстой почти доходит до гротеска: вряд ли в настоящей жизни помещик выпроводил бы из дома светского гостя на телеге с сеном, не нанеся ему смертельного оскорбления. Но с похотливым Васенькой Весловским Толстому хочется расправиться покрепче. И после неловкого изгнания чужого им человека все ". сделались необыкновенно оживлены и веселы, точно дети после наказанья или большие после тяжелого официального приема, так что вечером про изгнание Васеньки в отсутствие княгини уже говорилось как про давнишнее событие".

Толстой всю жизнь очень много ходил пешком. Уже будучи пожилым человеком, он несколько раз проделывал пешим весь путь из Москвы в Ясную Поляну. Евгений Попов — близкий Толстому по взглядам человек, педагог и переводчик, в одном из таких походов сопровождал писателя и вспоминал об этом: "Кажется, на пятые сутки мы были в Туле. Мы пошли в дом вице-губернатора Свербеева, с которым Лев Николаевич был хорошо знаком. Нас приняли радушно, накормили и поместили в комнате, где обычно жили два сына хозяина, морские кадеты. Утром, когда мы встали, Лев Николаевич заметил под кроватью огромные чугунные гимнастические гири, взял и хотел делать упражнения. Я испугался, что это будет вредно ему в его года, и запротестовал. Он положил гири, но сказал:

— Что ж, ведь я, знаете, подымал одной рукой пять пудов".

Статья предоставлена издательством "Бослен"

Лев Николаевич Толстой

СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА

— Господа! — сказал он, — Иван Ильич-то умер.

— Вот, читайте, — сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель. Так что, услыхав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

— Я так и думал, что ему не подняться, — вслух сказал Петр Иванович. — Жалко.

— Да что у него, собственно, было?

— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

— А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался.

— Что, у него было состояние?

— Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

— То есть от вас далеко. От вас всё далеко.

— Вот, не может мне простить, что я живу за рекой, — улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображении о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.

Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.

Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.

Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял зачем: он, очевидно хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключающим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером щелкануть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала:

Читайте также: